■

断章的日記。

灰白色の懶惰を眠る。気に入りの、というよりも分離不安から手放せなくなってしまった獏のぬいぐるみを抱えて眠る。寝室には高い場所に小さな窓が一つあるだけで、昼間もいつも薄暗く、浅瀬のような眠りのなかに浮かぶには都合がよい。もちろんその合間には、PCの前で仕事をしたり、論文を提出したり、非常勤講義に赴いたり、職場の打合せに出たりもしているのだが、こうした覚醒している時間の方が、薄皮に包まれた幻影のような気がしてくる。他者との関係においてリフレクティヴに現れる、相対的で一時的でしかない自分から解放されて、自分自身でしかない自分に戻れたような気もするし、その一方で自分の顔が失くなってしまったという感じもある。

専任職に就職してから、あるいはそれなりにコンスタントに競争的研究資金が取れるようになってからかもしれないが、かつては自分にとって隠れ処であり救済であり、鎮痛剤であり同時に呪いでもあったはずの領野が、次第に義務感と使命感と規範意識だけで「ノルマをこなす」、「予め設定されている役割期待を読んで応える」ものになってしまい、もはやどこにも精神の安寧が見出せない状態だった。生のなかでの束の間の救いを、水中の魚を手で摑もうとするように、思考と言語によって捉えること、それ自体が自分自身にとっても、そしておそらくは他の同類の誰かにとっても救済であることに、かつての私は賭けていたはずだ。そのことさえ失念していた。とはいえ、自己完結した生温いディレッタンティズムがぐずぐずに腐敗してゆく事例も、少なからず傍観してきているから、20代の頃の青臭い理念をただそのままに取り戻そうなどとは思っていないけれども。

いくつかお誘いをいただきながら、未だ企画の詳細まで目処が立たないままだった次の単著のことを考えた。いろいろと考えを巡らせて、「性的建築」というテーマに辿り着く。言葉によって一つの建築物を築くような、そういう書物。大小さまざまな業務が次々に降ってくるなかで、締切の急迫性はないけれども本質的に大事なこの種の仕事を、着実に進めていかないと。

雨の降る夜に緑色の部屋で、今の自分の体温とあまり変わらない温度の書物なのではないかという予感があり、少し前に恵贈を受けた『戦時の手紙 ジャック・ヴァシェ大全』を少し読む。「アンケート、自殺はひとつの解決か?」。終焉でも救済でもなく解決(solution)。定冠詞ではなく不定冠詞(=une ひとつの)。「《死》はひとつの解決か?」ではなくて、「自殺は……」である。自殺とは一般的には、自ら死を選び、なんらかの積極的行為を実行することを指すだろう。主体的な自己決定なるものに価値が与えられる(啓蒙主義以降の?)社会において、出生は根源的に自己選択できず、死の自己選択は多くの場合倫理上、社会秩序上の禁忌であるという矛盾。この辺りは、近年流行りの反出生主義や尊厳死をめぐる議論の論点でもあるのだろうが、しかし「私たちはまるで夢を見るかのように自殺するようである」と言うヴァシェによる、アンケート冒頭部に付された文章を見れば、彼はむしろ「意志」という概念を信頼していないのだ。その意味では、様々な回答のなかでも、ジョルジュ=ミシェルとポール・ブラッシュなる人物の、「自殺は不測の事態であり、事前の予知は不可能であろう」という趣旨の答えが目に留まる。人間の意志によるコントロールから外れて、向こうからやって来るhasard(思いがけない偶然/運命の巡り合わせ/危険)のようなもの。

■

国立新美術館の「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」展内覧会へ。

https://www.nact.jp/exhibition_special/2019/gendai2019/

邦題にある「文学」より、英題「Image Narratives」の「ナラティヴ」、あるいは子供向けミニガイドにある「物語」という語の方が、展示内容からするとしっくりくる。

インスタレーションや映像と、音声による語りを組み合わせた田村友一郎、ミヤギフトシ。ウランとオリンピックと戦争と若い女性たちの物語を、写真、ドローイング、オブジェ、そしてテクストで展開する小林エリカ。木版画や棚、グラフという約定をずらして提示する豊島康子。辺野古基地建設のための土砂採掘に揺れる沖縄の二つの家族を、短編映画にした山城知佳子。体制崩壊前のソ連と東欧、それから2010年以降の日本の、いわばテラン・ヴァーグ的(?)な場所の写真を並べた北島敬三。作品のメディウムも「語り」のあり方も様々だが、そこから立ち上がる「物語」を鑑賞者個々人が捉える、そういう愉しみ方のできる展示企画だった。

■

とある必要があって、というと勿体ぶった感じだが、「1980年代の日本のサブカルチャーに現れた「遺棄された場所(abandoned places)」のイメージ」というテーマで論文を書くうえでの資料として、1980年代の東京グランギニョルの戯曲を読んでいる(『マーキュロ』と『ワルプルギス』は、当時の『小説JUNE』に台本が掲載されているのだ)。東京グランギニョルの旗揚げ公演だった『マーキュロ』から、古谷兎丸によるマンガやそれを翻案した2.5次元演劇で未だに人気のある『ライチ光クラブ』、そして『ワルプルギス』に至るまで、人造人間や改造人間を、閉鎖的な共同体の中で作り出そうとする試みを描いていることに気づく(そもそも東京グランギニョルの作品数は少ないので、「ライトモティーフ」とまで言えるかは分からないが)。

「科学技術の進化」といったものを素朴に信じて、無傷で完全無欠な理想の人間を創り出すのではなく、『ライチ光クラブ』の人造人間ライチにしても、『マーキュロ』のラストシーンに登場する、血液をマーキュロと交換することで出来する「マーキュロイド」たちにしても、人間やらネズミやらの屍体を継ぎ接ぎして創り出された『ワルプルギス』の吸血鬼にしても、既に壊れている存在、何かを欠損した存在、傷や病を抱えた存在である。これは、東京グランギニョルの演劇の背景にしばしば用いられた、ジャンクの積み重なる廃工場のイメージとも繋がっているだろう。そこではテクノロジーの所産としての人工物が、壊れて機能不全に陥り、打ち棄てられている。

以下は、参考になりそうな箇所の抜粋。

★『マーキュロ』より

教師:1919年。ヤング・ホワイト・シュワルティが、水銀と色素の化合物を研究中に発見されたのがマーキュロだ。誰だって信じられるわけがない、唯一の液体金属であり、猛毒である水銀が、消毒薬に含まれている訳だ。マーキュロクローム。猛毒にして薬品。ビン詰めの逆説。完璧な薬品だよ。……それに、この響きがたまらんじゃないか。マー・キュ・ロ。鼻音から、破裂音、そして舌音で閉めくくる。子音の発音の3通りを、全て備えている。……完璧だよ……。

(鏨汽鏡作、飴屋法水演出、東京グランギニョル『マーキュロ』教師のセリフ、『小説JUNE』第17号、1986年2月、132ページ。)

教師:こうして内臓にマーキュロを与えてやると、病んでいるあらゆる臓器が、生き返ったようになる。ほうら、こうやって光を当てると、あちらこちらが、金属のように輝くだろう。……こんな美しい内臓を持っていたら、死んでからだって恋される。

(同上、132-133ページ。)

教師「おっと、マーキュロを手につけたら大変だ。3日は落ちやしない。」(戯曲中で繰り返されるセリフ)

(ト書き)[…]6人の学生達の学生服の合間から、体をはう、細いビニール管が見える。管の中を、マーキュロが流れている。

生徒6:1985年、2月24日、行谷あたる、62%マーキュロイド!

生徒5:同じく、酒井泰樹、52%マーキュロイド!

生徒4:同じく、中島晴臣、74%マーキュロイド!

生徒5[ママ]:同じく、矢車剣之助、67%マーキュロイド!

生徒2:同じく。浅田伸郎、85%マーキュロイド!

生徒3:同じく、武井龍秀、98%マーキュロイド!

[…]

教師:そして待て。

徒徒3[ママ]:いつまで。

教師:体内におけるマーキュロの純度が高まり、完全な浄化がなされるまで。

(同上、144ページ。)

★『ワルプルギス』より

(ト書き)[…]チュチュの上半身には細い神経のようなものが、這っている。セムシの首の回りにも、神経が襟のようにはり出ていて、破れた背中から飛びだした、曲がった脊髄は、よく見ると金属である。

(飴屋法水「ワルプルギス」、『小説JUNE』第23号、1987年2月、120-121ページ。)

★飴屋法水によるエッセイ

昨年、ずいぶん話題になった『危険な話』のチェルノブイリ批判の方法論は、はっきりいって大キライです。中途ハンパな人間中心主義には鳥ハダが立ちます。

人間は原始時代にかえるのか? それはできない。できない以上、あらゆる危険とキョウフを引き受けて、とことんテクノロジーをおしすすめ、いくとこまでいくしかないでしょう。

そのとき、「そんなことしてたら、我々は死ぬんですよ!」とヒステリックにまくしたてられたら、「そりゃ、そうだろー」としか……やっぱり答えようがないですねえ。

昨年、シド・ミードの手かげた近未来ディスコ、トゥーリアの照明が落ちて人が死に、TVでガヤガヤ言ってます。そういえば、日航機が墜落して、少女一人が生き残った時、僕らは『ライチ光クラブ』を創りました。今年は……何をするんでしょう?

テクノロジーによって生まれたTVゲームで、アルカイックな原始イメージをもてあそぶ、僕をふくめたガキども、

ああ……グロですねェ。

飴屋法水「プレイング・エッセイ12 超レトロ?」、『JUNE』第39号、1988年3月。

■

六本木でほぼ同時期に開催されている、「クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime」展(国立新美術館)と、「塩田千春展:魂がふるえる」(森美術館)へ。

クリスチャン・ボルタンスキーは、初期の「クリスチャン・Cの衣服」や「モニュメント」シリーズ、の、偽装された痕跡から非在の過去や不在の肉体が想起される作品、それからベルリンの《失われた家》やパリのユダヤ歴史博物館から見える《1939年のサン・テニャン館の住人たち》のような、抹消されたユダヤ人の死者たちの記憶を扱った作品はなんとなく好きで、ディジョンに留学していた2008年には、片道2時間以上を掛けてクリュニーで開催された「Question/Réponse」展にも出掛けたくらいなのだが(そのときのブログ:https://baby-alone.hatenablog.com/entry/20080921/p1)、その後の活動はあまりフォローできておらず、2016年に庭園美術館で開催された展覧会にも、慌ただしくて足を運べないままだった。

今回の展覧会については、「来世」と書かれた紫色の(正確には赤と青の電球が交互に配された)ネオンサインの作品の写真を事前にTwitterで目にし、「ボルタンスキーはいったいどうしてしまったのだろう? いや実は昔からこういう人だったのか……?」といぶかりながら出掛けた次第である。

1970年代から近年までの作品を通して観ることで浮かび上がってきたのは、ボルタンスキーの作品を貫くのは、ある種の表層的な――「浅薄」という意味ではなく、「写真」や「顔」や誰かが着古し脱いだ後の衣服に関わるような意味で「表層的」な――フェイク性なのではないかということだ。実在する人物の「痕跡」や「残存」と見せかけたオブジェが、実は偽造であるという作品群。あえて顔貌をぼやけさせた古い写真が、ボルタンスキーの出自にまつわる知識や、ホロコースト関連資料としてよく知られた写真群への連想と結びつき、見る者のなかに――歴史的な事実とは異なるにもかかわらず――「ホロコーストで落命したユダヤ人」のイメージを喚起させてしまうというメカニズム。ファンタスマゴリア、あるいは走馬灯めいた影絵のインスタレーション。初期の「モニュメント」シリーズでは、無色の裸電球と錆びの浮いたミニマルなデザインのビスケット缶という、こう言ってよければインダストリアル・ヴィンテージ系のインテリアに登場しそうな、「分かりやすく趣味の良い」モティーフが使われていて、それもある時期のボルタンスキー作品に独特の詩的な雰囲気を醸成していたように思う。その電球を青や赤、その混合色としての紫といった、いわば平成初期のパチンコ屋のような色合いに変えただけで、「来世」も「arrivée/départ」も「外套」も、途端に妙に俗悪でキッチュな印象になってしまう。

ボルタンスキーの扱うテーマは、死者や死のイメージという点ではもちろん一貫しているのだが、そのなかでも「不在/非在の死者の痕跡・残存」から「死者たちの領国」へと遷移しつつあるように思われた。

【追記】この展覧会の図録に収められた杉本博司との対談で、目に留まったボルタンスキーの発言を引いておく(批判的にみるならば、一般的なボルタンスキー理解を上書きするような性質のものであるが)。

ボルタンスキー:私は幽霊を信じています。私たちの周りには霊がいっぱいいると思います。(109ページ)

ボルタンスキー:写真の話が出たので、ここで私の作品における写真の意味について補足しましょう。私にとって、誰かの写真、古着、あるいは死体は全て同じ意味を持っています。何故ならそれらは失われた主体と関係を持つ物だからです。[…]名前も、心臓の鼓動も同じです。それぞれは誰かがいたことを意味しているのです。集団について語るのではなく、一人の個人、もう一人の個人、さらにもう一人といったように、一人ひとりについて語ることがとても重要なのです。(109-110ページ)

☆☆☆

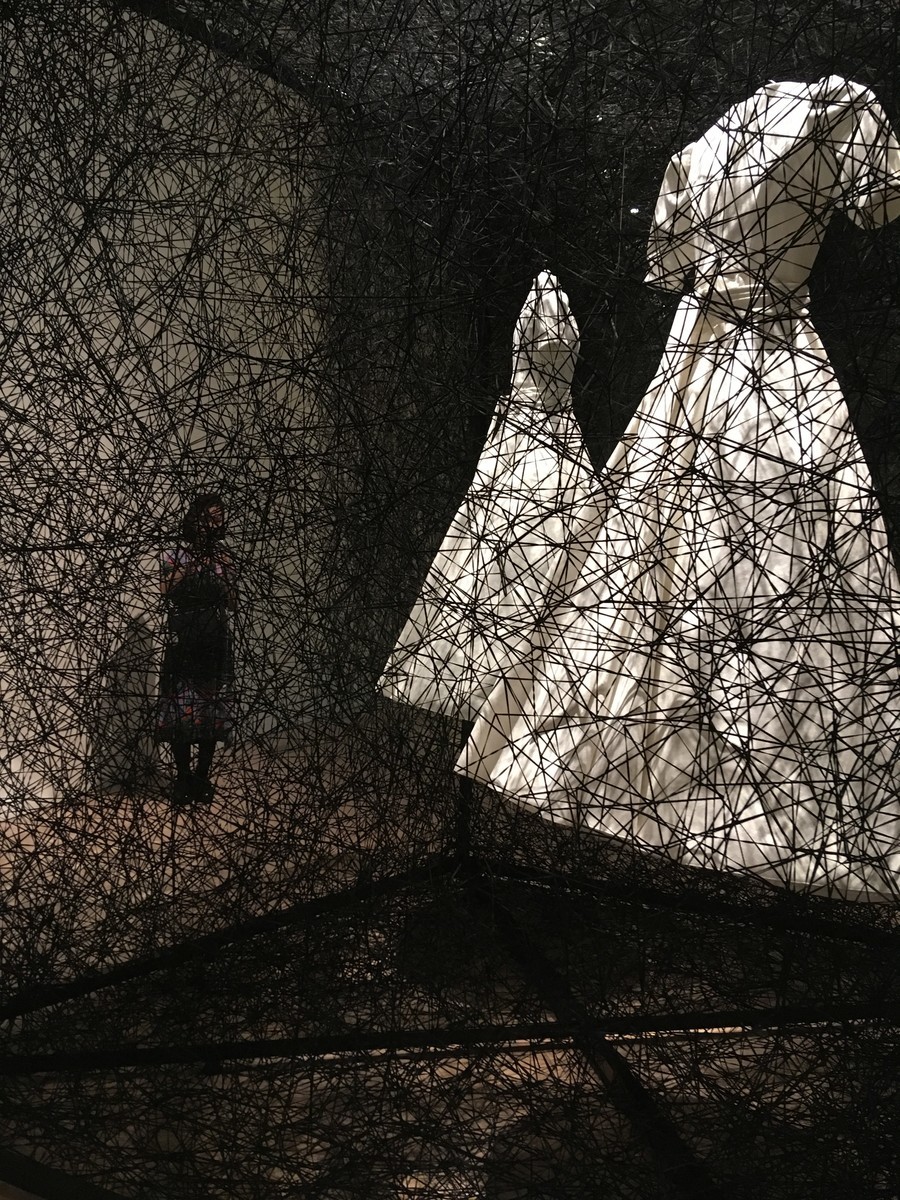

塩田千春《不確かな旅》CC BY NC ND

塩田千春は、履き古された靴に赤い糸を張ったインスタレーション(2008年国立国際美術館の「精神の呼吸」展、今回は出展されていない)の写真を目にしたときから、ぜひ展示を観たいと思っていた作家。赤い糸を張り巡らせた作品の印象的な――いまどきの語彙で言ってしまえばインスタジェニックな――写真を見て想像していたのは、「体内の血管組織を外在化したような、不定形でもやもやした糸の絡まり合い」というイメージだったのだが、実際には毛糸どうしはかなり強いテンションで組み合わされ、ピンとまっすぐに伸びている。それは血管とも体内組織とも、蜘蛛の巣や蚕の繭とも、一見似ているようで異なっているように見える。会場で最初に展示されているのは、両手の上に細い針金の絡み合ったモティーフの載った彫刻作品(《手の中に》2017年)なのだが、糸もまた、ふわふわと柔らかく軽い物質というよりも、この針金と同じような、つまり短い直線どうしが絡まりあって空間を作り出すためのメディウムとして存在しているように思われた。

船をかたどったオブジェから赤い糸が伸びて展示室全体を覆い尽くす《不確かな旅》、黒焦げになったグランドピアノと観客たちの椅子(つまりすでに機能を失った事物)に、漆黒の糸が絡みつき覆い尽くす《静けさのなかで》、再開発の進むベルリンで廃棄された窓を集めた《内と外》、赤い糸で吊るされた古い旅行用トランクが揺れ動く(ところどころに赤い糸に電動モーターの仕組まれているトランクがあり、その動きが近隣のトランクにも伝わってゆく)《集積:目的地を求めて》といったインスタレーションの他、自身の身体を用いたパフォーマンスの映像もあり、塩田の作品に通底する「私の身体」というテーマとそのヴァリエーションを一覧することができた。塩田はマリーナ・アブラモヴィッチやレベッカ・ホルンにも師事していたことがあるというが、確かに初期の身体パフォーマンスは「私の身体の痛み」のようなものをテーマにしているという点でアブラモヴィッチ的とも言えるし、いくつかのインスタレーション作品については、ホルンとの共通点を切り口として考察できそうである。

塩田千春《静けさのなかで》CC BY NC ND

塩田千春《時空の反射》、《内と外》、《集積:目的地を求めて》CC BY NC ND

塩田千春展については、某批評家による「リストカットを見せられているよう」というTwitter投稿が少し前にちょっとした議論になっていた。パーソナルな問いが作品に反映されているところと、「私の身体/私の身体の痛み/私の身体に対する痛めつけ」がテーマとなった作品が多いことの連想なのだろうが、「リストカット=表層を傷つける、皮膚的な痛みの感覚」というのは、塩田の作品に対する規定としては微妙にずれているような気がする(それは微妙なずれなので、明確に言語化するのは難しいのだが)。また、一般論として、「私の身体、その痛みや違和感、和解のできなさ」といったものをテーマにした芸術作品が「リストカット的」と言うならば、ある時期以降のとりわけ女性アーティストによる作品はほとんどが「リストカット的」であろうし(例えばアブラモヴィッチやアナ・メンディエタの1970年代のパフォーマンス、小野洋子のカッティング・ピース、石内都による「傷」がモティーフの写真……一々探し出していたら枚挙にいとまがないだろう)、ウィーン・アクショニズムなどはリアルリストカットをやっていたのだし、そもそもリストカット的であるという規定と作品に対する低評価とは必ずしも結びつかないはずである。ただのTwitter炎上であれば、わざわざ取り上げるに値しないかもしれないが、こと塩田千春に関しては、「一見して即断すると「リストカット的」な表現に思えるが、実は微妙に異なるのではないか」という部分が、彼女の作品を思考するうえでの賭金なのではないかという気もする。すぐに思い浮かぶのは、「外部からの暴力(特定の社会において女性であること、病に対する医療的措置……)に抗して、あるいは逃れて、自らの身体を確認すること」、「外在化された皮膚」、「(安部公房の短編『赤い繭』を連想させるような)身体から解けて、身体の外部の空間に形成された、もう一つの身体」、「裏返しにされた身体」といったフレーズだが、塩田自身が「作者の言葉」として「皮膚」(第二の皮膚としての衣服、第三の皮膚としての居住空間)や「心と身体の乖離」ということを発言している以上、批評や研究がそれを再確認しても仕方がないのではないか、という気がする。

それはともかく、鮮烈な赤や焼け焦げた炭のような漆黒の糸が、オブジェから立ち昇り、あるいはオブジェに絡み付きながら、空間に張り巡らされ、空間を創り出していく様は、そのなかに身を置いて体験すると、なにか圧倒的なものがあった。

塩田千春《小さな記憶をつなげて》CC BY NC ND

■

ファッションと哲学 16人の思想家から学ぶファッション論入門

- 作者: アニェス・ロカモラ,アネケ・スメリク,蘆田裕史,安齋詩歩子,大久保美紀,小林嶺,西條玲奈,関根麻里恵,原山都和丹,平芳裕子,藤嶋陽子,山内朋樹

- 出版社/メーカー: フィルムアート社

- 発売日: 2018/12/15

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

原題は「ファッションを通して思考する:主要な理論家たちへの入門(Thinking through Fashion: A Guide to Key Theorists)」である。『ファッションと哲学』という邦題には、後述する通り、おそらく日本固有の「ファッションと哲学/ファッションの哲学」の言説史への目配せも込められているのであろう。本書を通読してみると、この書は、原題の通り「ファッションを通して、理論を用いて思考する訓練を行う」ものであると同時に、「理論を道具に、ファッションを思考する」ものでもあることが分かる。

本書は、16名の思想家たちの理論から引き出しうるファッションの分析を、英語圏を中心とする計16人の執筆者が紹介するものであり、各々の章はそこで扱われる思想家の生年順に並べられている。取り上げられる「思想家」(原題ではtheorist)には、哲学者から社会学者までのグラデーションがある。グラデーションという言葉を使うのは、もちろんそこに厳密で相互排除的な線引きを設定することなど、不可能なうえにおそらく無意味でもあるからだ。

最初の章に登場するのは、マルクス(ファッションと資本主義)である。次いでフロイト(精神分析)、ジンメル(社会学)、ベンヤミン(モダニティ)、バフチン(グロテスク、カーニヴァル)、メルロ=ポンティ(現象学と新しい唯物論)、バルト(記号学、テクスト分析)、ゴフマン(文化の社会学)、ドゥルーズ(襞、器官なき身体)、フーコー(ボディ・ポリティクス)、ルーマン、ボードリヤール、ブルデュー、デリダ(脱構築)、ラトゥール(ANT)と来て、バトラー(パフォーマティヴィティ)で終わるという構成だ。(ちなみに、1996年(実に23年前!)に刊行された『AERA MOOK ファッション学のみかた。』の「ファッション論の先駆者たち」で取り上げられている12名の論者と比べると、重複しているのはジンメル、ベンヤミン、バルト、ドゥルーズの4名である。)

各々の章は、取り上げられている思想家の理論によって、また執筆者によって、その方向性はまちまちである。一言で「ファッション」と言っても、集合的な社会現象や文化を扱うもの、個別のデザイナーによるデザインを扱うもの、個人と着ること・装うことの関係を問うものなどがあり、また「理論を援用してファッションを分析してみせる」章もあれば、「ファッションを例に思想家の理論を解説する」というスタンスの章もある。これはとりもなおさず、「ファッション」という語が持つ多義性と曖昧さを示すものであり、また、個々の理論がどのような場合に分析の道具として有用となるのかが、それぞれに異なることの証左でもあるだろう。むしろこの多様性や重層性こそが、「ファッション」を思考するうえでの賭金であり、さらには面白さなのではないだろうか。

ファッションをとりまく状況には、この2010年代に入って大きな変動があった。エシカルであることへの要請(グローバリズムと新自由主義下での、労働における搾取構造への注目、自然環境や動物の苦痛への配慮など)、ファストファッションの席巻(かつての作家論的デザイナー研究や「記号消費」概念の失効)、ファッションを取り巻くメディアの変容(雑誌からSNSヘ)、テクノロジーの変容がもたらした新たなマテリアルやスペクタクルの可能性などである。ジェンダーや身体と性をめぐる認識はラディカルに変わったが、同時にまた、私たちの身体へと作用する権力のあり方も、様々に変化しつつある。

このような中で、本書は、思考のための基本的な道具立と準拠枠組みの選択肢を概観し、さらにはその「使い方」の実践的な例を知るのに役立つであろう。

監訳者あとがきにもあるように、日本の読者にとって、「ファッションと哲学」というテーマ、あるいは「哲学の理論を援用してファッションを思考する」というアプローチは、けっして目新しいものではない。私自身、大学に入学した1990年代半ば以降に、当時盛んだった「哲学的ファッション論」に興味を持ち、大学院修士課程に入学した際には、「衣服と皮膚感覚と身体意識」が研究テーマであった(その後、様々な要因により、メインの研究テーマは「ファッションないし衣服」ではなくなるのだが、そのこと自体が、監訳者も書いている通り、学術の世界でファッションを扱うことの困難さの帰結でもある)。あとがきで言及される鷲田清一(主に現象学と精神分析的な身体論に立脚したもの)は言うに及ばず、1990年代には「ファッションと身体と〈私〉」をテーマとする思索が一種ブームの様相を呈し、たとえば『現代思想』や『イマーゴ』、『エピステーメー』といった雑誌もこぞって身体や皮膚、顔といったテーマの特集を設けていた。そこでの問題意識や分析対象は、身体改造なども含む広義の「ファッション」と地続きのものであったと言ってよい。文化社会学的なアプローチという点では、ジョアン・フィンケルシュタイン『ファッションの文化社会学』(原著1996年)の邦訳が1998年に刊行されているが、これもまた、当時の「ファッションを理論的に思考する」という流れに位置づけられるだろう。1999年には京都服飾文化研究財団の企画で、衣服と身体の関係を思索的に問うた「身体の夢:ファッションOR 見えないコルセット」展が開催されたし、メトロポリタン美術館ファッション部門のディレクターであったハロルド・コーダや、ニューヨーク工科大学のヴァレリー・スティールらによる、いわば思索的なファッション論も、日本にもある程度は流入してきていたと記憶している。

その後の日本にも、「ファッションを思考する」流れはあった。2010年代初頭には「ファッション批評元年」とも言うべきムーヴメントが起こり、『ファッションは語り始めた』シリーズやファッション批評誌『vanitas』(当初の1号のみ『fashionista』)の刊行など、ファッションをクリティカルに思考し語るための「批評言語」の模索がなされていた(はずである)。しかし、その後の動向が見えづらくなってきたのではないか、と思っていたところに、今回の『ファッションと哲学』邦訳が刊行されたのだ。監訳者の蘆田裕史氏は、「ファッション批評元年」の立役者の一人であり、現在も学術の世界での活動に加えて、『vanitas』の主幹や「コトバトフク」の経営など、ファッション批評の可能性の開拓に精力的に取り組んできた人物である。また、個々の章の翻訳を手がけているのは、多くは「若手」と呼ばれる研究者たちであり、いわばポスト「ファッション批評元年」の世代に当たる。この書を思考のための基盤として、あるいは起爆剤として、次の10年間にも新たな「ファッションを思考する」流れが起こり、そして今度こそは定着することを、一読者として願っている。

活人画の時間:テクスト、映画、写真

ふとこんなことを考えた。写真じみた静止画像が時折挿入される映画版『他人の顔』(勅使河原宏監督、安部公房原作・脚本)は、文章の間に写真が挟まれる安部公房の小説『箱男』と呼応しているのではないか、とふと考えた。映画とテクスト/書籍という媒体の違いはあるが、いずれもクロノロジカルに展開する物語の時間が、静止画によって一瞬停止する。

それに対して、活人画を主題にした映画では、『リコッタ』(パゾリーニ監督、『RoGoPaG』所収)であれ『ロベルトは今夜』(ピエール・ジュッカ監督、クロソウスキー原作)であれ、『カラヴァッジョ』(デレク・ジャーマン監督)であれ『パッション』(ゴダール監督)であれ、ポーズ完成の瞬間を静止画として、つまり映画内写真として写すことは徹底して禁じ手となっている。だから、映像の中では活人画の完成する瞬間は永遠に訪れない。常に映像は動き続け、時間は流れ続けるからだ。それゆえに、「活人画を撮るメタ映画」(『リコッタ』、『パッション』)は、失敗に終わることを初めから宿命づけられているのだ。

![カラヴァッジオ 【HDマスター】《IVC 25th ベストバリューコレクション》 [DVD] カラヴァッジオ 【HDマスター】《IVC 25th ベストバリューコレクション》 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41KaQCmkOXL._SL160_.jpg)

カラヴァッジオ 【HDマスター】《IVC 25th ベストバリューコレクション》 [DVD]

- 出版社/メーカー: IVC,Ltd.(VC)(D)

- 発売日: 2013/06/14

- メディア: DVD

- この商品を含むブログを見る

ジャーマンの『カラヴァッジオ』、10年くらい前にはこういう分かりやすく「絵画的」な映画が好きだったが、今観るといろいろと突っ込みどころが。そのほとんどは、「活人画の生成過程を動画に収める」ことに由来しているのではないかという予感がある。当然ながら絵画に描かれるのは「一瞬を静止させた」場面で、特にカラヴァッジョは劇的でダイナミックな動作の一瞬を、あたかもシャッタースピードの速いカメラのように捉えた作品も多いので、そこに時間の持続や生身の身体や運動が持ち込まれると、「絵画作品の特権性」みたいなものは崩壊してしまう。退屈したモデルたちがあくびをしたり居眠りしたり、絵画用の静止したポーズから解放されて一斉にだらけ始めたりする場面は、「活人画映画」の綻びを自覚した上でのアイロニーにも見える。画家が眼を向ける間だけモデルたちが真面目に静止してポーズをとる様は、もはや「だるまさんが転んだ」のようで笑ってしまう。屍体を用いた活人画も二回登場する。溺死した女性の亡骸をモデルに《聖母の死》を描く場面と、画家自身の死せる身体が《キリスト埋葬》の活人画を構成する場面と。動かない屍体は活人画に最適なのだが、映画で演ずるのは生命ある俳優だから、例えばカラヴァッジョ役の俳優の目蓋が少し震えているのが見えてしまったりする。つまりここでは、活人画と映画の双方が前提としているフィクションが、俳優の「生身」によって綻んでいるのではないかと思う。

映画版『ロベルトは今夜』については、監督ピエール・ジュッカが映画スチル写真家でもあったこと「活人画映画」との逆説的な(?)関係や、クロソウスキーのステレオタイプ論やシミュラクル論(さらにはヴァールブルクの情念定型概念)と「固まるポーズ」との関係を、もう少し突き詰めて考えてみたい。

参考文献メモ:『カラヴァッジョ鑑』収録の篠原資明論考、岡田温司『映画は絵画のように』、ボニゼール『歪曲するフレーム』、また田中純『イメージの自然史』と『都市の詩学』のクロソウスキーへの言及部分。

■

死者の固有名について

人は死において、ひとりひとりその名を呼ばれなければならないものなのだ。死においてただ数であるとき、それは絶望そのものである。

いわば一個の符号にすぎない一人の名前が、一人の人間にとってそれほど決定的な意味を持つのはなぜか。それは、まさしくそれが、一個のまぎれがたい符号だからであり、それが単なる番号におけるような連続性を、はっきりと拒んでいるからにほかならない。ここでは、疎外ということはむしろ救いであり、峻別されることは祝福である。

(石原、上掲書、No. 49。)

私は広島について、どのような発言をする意志ももたないが、それは、私が広島の目撃者でないというただ一つの理由からである。しかしそのうえで、あえていわせてもらえるなら、峠三吉の悲惨は、最後まで峠三吉ただ一人の悲惨である。この悲惨を不特定の、死者の集団の悲惨に置き代えること、さらに未来の死者の悲惨までもそれによって先取りしようとすることは、生き残ったものの不遜である。それがただ一人の悲惨であることが、つぐないがたい痛みのすべてである。さらに私は、無名戦士という名称に、いきどおりに似た反撥をおぼえる。無名という名称がありうるはずはない。倒れた兵士の一人一人には、確かな名称があったはずである。不幸にして、そのひとつひとつを確かめえなかったというのであれば、痛恨をこめてそのむねを、戦士の名称へ併記すべきである。

(石原、上掲書、No. 139-146。)

死者の身元がわからなくては、死者を記念することはできない。うたげの客たちの席順を正確に記憶していたシモニデスは、識別できないほど損傷した遺体のすべてに、その名を返してやることができた。こうして身元が確認できたので、死者の身内の者たちは、彼らをたたえ、しかるべく埋葬し、自分たちが正しい死者を嘆いていることに確信を持つことができた。[...]この伝説によってシモニデスの業績は、死と破壊を超克する人間の記憶の力として永遠にとどめられた。

(アライダ・アスマン『想起の空間』安川晴基訳、水声社、2007年、51ページ。)

無名戦士の墓と碑、これほど近代文化としてのナショナリズムを見事に表象するものはない。これらの記念碑は、故意にからっぽであるか、あるいはそこにだれがねむっているのかだれも知らない。そしてまさにその故に、これらの碑には、公共的、儀礼的敬意が払われる。これはかつてまったく例のないことであった。[…]これらの墓には、だれと特定しうる死骸や不死の魂こそないとはいえ、やはり鬼気せまる国民的想像力が満ちている。(これこそ、かくも多くの国民が、その不在の国民的帰属[ルビ:ナショナリティ]を明示する必要をまったく感じることのない理由である。〔そこには〕ドイツ人、アメリカ人、アルゼンチン人……以外、だれがねむっていよう。)[…]一方、ナショナリズムの想像力が死と不死に関わるとすれば、このことは、それが宗教的想像力と強い親和性を持っていることを示す。

(ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体:ナショナリズムの起源と流行』増補版、白石さや・白石隆訳、NTT出版、1997年、32ページ。)

![パッション [Blu-ray] パッション [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51zcteb66dL._SL160_.jpg)